国際結婚で子どもが生まれたら国籍や名前は?日本で出産した日韓夫婦のリアル手続き記録

韓国人パートナーと結婚し、日本で出産を経験しました。

今回は、国際結婚ならではの戸惑いや、国籍・名前・出生届などの出産後に直面したリアルな手続きを実体験をもとにご紹介します。

同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

国際結婚で日本に住む日韓夫婦の出産事情とは?

日本で韓国人のパートナーとの間に第一子を出産しました。

日本で出産したことで、言語面での不安は一切ありませんでしたが、文化の違いに戸惑うこともありました。

まずは、実際の流れや気をつけた点を振り返りながら、これから出産を迎える方の参考になるようまとめていきます。

日本で出産する場合の基本的な流れ

出産は、妊婦健診から分娩、産後の手続きまで多くのステップがあります。

実際に経験した基本的な流れは以下のとおりです。

- 妊娠判明

- 母子手帳の受け取り

- 定期的な妊婦健診

- 分娩予約

- 両親学級の受講

- 出産後の手続き準備

- 出産

- 出生届、各種手続き

韓国人の夫との子どもを日本で出産するメリット・デメリット

日韓夫婦ならではのメリットとデメリットを実際に感じたことを挙げてみます。

メリットは次のとおりです。

- 言語面での心配がない

- 日本で暮らしてきたこともあり、医療制度や環境に対する不安が少ない

- 保険や手当など公的支援がしっかり受けられる

デメリットは次のとおりです。

- 日韓文化の違いで話し合うことがしばしば

- 書類提出時に翻訳が必要なことも

- 出産後の手続きで迷う場面があった

- 出生前診断の料金が高い(保険適用外)

出産する病院や事前の検査などお互いに考え方の違いがあり、国際夫婦だからこそ、事前の共有や情報確認がとても大切だと実感しました。

事前に知っておきたかった!出生前診断に対する日本と韓国の意外な違い

日本では出生前診断(NIPTなど)は慎重に扱われ、妊婦が希望をすれば検査できますが、希望しなければ検査の話がでないことがほとんどです。

一方、韓国では比較的当たり前のように出生前診断を進める風潮があります。(ほぼ必須)

この認識の違いから、検診に行くたびに義母に言われた「検査はしたの?」の「検査」が出生前診断を指していることに気づきませんでした。

また、初めての妊娠ということもあり、日本と韓国の妊婦検査に大きな差があることも認識していませんでした。

(韓国では当たり前に実施する検査が、日本では病院から話すらでないとは思っていなかった)

わたしは、この日を過ぎるともう受けれないというギリギリのタイミングで何とか出生前診断を受けることができました。

日本では自分から動かなければ受けることがない「出生前診断」が、韓国ではほぼ必須。

出生前診断はリスク等もあるため、受けるかどうかパートナーとしっかり相談しておくことが必要です。

日韓夫婦の子どもの国籍はどうなる?

国際結婚で子どもが生まれると、まず悩むのが国籍ではないでしょうか。

日本と韓国ではどのように届出をすればいいのか、将来的にどうなるのか、わたしたちも出産前にたくさん調べました。

日韓ハーフの子どもにどんな国籍が与えられるの?

日本では出生時に父母のどちらかが日本国籍であれば、日本国籍が自動的に付与されます。

韓国でも血統主義により、韓国籍が認められるため、子どもは原則として二重国籍になります。

(出生申告をしなければ、国籍は取得できないため注意)

我が家の場合:日本国籍と韓国籍のどちらを選んだ?

わたしたちは最初に日本で出生届を提出し、日本国籍を取得しました。

その後、在日韓国大使館・領事館を通じて韓国にも申告をし、韓国籍も取得しています。

日本国籍と韓国籍と二重国籍で悩んだときに、将来、子ども自身が国籍を選べるように二重国籍を選択しました。

二重国籍って実際どうなるの?

日本では原則として20歳まで(成人してから2年後まで)にどちらかの国籍を選択する必要がありますが、実際は形式的な「選択宣言」で済むケースも多いようです。

韓国側は状況により、兵役の有無などの条件が絡む場合もあるため、将来のことも見据えて、パートナーや子どもとこまめに話し合うことが大切だと感じています。

日韓ハーフの名前、我が家はこう決めました

赤ちゃんの名前を決めるのは嬉しい反面、国際結婚だと文化の違いもあり、意外と悩みます。

我が家も、漢字・読み方・姓の選択などで話し合いを重ねました。

国際結婚の場合、名前は次の方法でつけることができます。

- 両国で同じ読み方をする名前(この場合、漢字表記が異なる場合あり)

- 同じ漢字を使用し、読み方が異なる名前

- 両国で全く別の名前(漢字も読み方も異なる)

日韓夫婦ならではの命名事情と、わたしたちがどのように決めたかを紹介します。

日本と韓国の命名文化の違い

日本では読み方や画数、意味を重視する傾向がありますが、韓国では読み方や意味だけでなく家族の代ごとに使う「世代文字(돌림자)」を重視する家庭もあります。

お互いの家の考えもあると思うので、事前によく話し合っておくことが大切です。

また、文化の違いではありませんが、国際結婚の場合は、お互いの国で名前の発音が変な意味にならないかも気になるポイントでした。

漢字名・ハングル名・ローマ字の扱い

日本では戸籍に漢字・ひらがな・カタカナを使用できます。

韓国では漢字・ハングルを使用します。

パスポートや外国向けの書類にはローマ字表記も必要なので、それぞれのバランスや響きを確認し、発音のしやすさも重視しました。

パスポートやビザに使う名前との関係

パスポートではローマ字表記も必要ですよね。

名前が同じ場合には、ローマ字表記も同じになります。

我が家では表記を統一するため、綴りもあらかじめ検討し、後の手続きがスムーズになるよう意識しました。

特に韓国名では、日本よりアルファベットが複雑になることもあるので事前に検討しておくことをおすすめします。

(例えば「え」の音一つでも、韓国では2種類の表記がある)

実際に決めた名前のエピソード

わたしたちは、どちらの国でも同じ読み方をする名前をつけることに決めました。

結果的に、韓国では漢字あり、日本では漢字なしで命名することになりました。

(韓国で使える漢字が日本では名前に使えない漢字だったため)

なお、韓国では「命名所」で名前の候補を出してもらうこともあり、わたしたちは命名所を利用しました。

わたしたちは、下記の流れで命名しました。

- 自分たちで名前の候補出し

- 出産後、出生情報を命名所に伝え、名前の候補を受け取る

- この時、自分たちが考えた名前の候補を伝え、良いものがあれば採用してもらう

- 受け取った名前の候補から名前を決定(両家両親とも検討)

- 漢字・意味を見て検討する

命名所で候補を出してもらうには、「出生場所」「出生日時」の情報が必要ということで、出生後は急いで動くことになりました。

また、自分たちが考えた名前の候補の内、ひとつは候補として採用されましたが、それ以外は運勢や意味などが良くなかった(子どもにあわなかった)ようで、採用されませんでした。

どちらの姓を使う?

日本では母親の姓を使用しています。韓国では父親の姓です。

姓が違うことで問題が起きるか心配もしていましたが、今のところ特に支障はありません。

なお、日本で父親の姓を名乗ることもできますが、その場合は家庭裁判所に申し立てをして、苗字を変更する手続きを踏む必要があります。

わざわざそこまでして変更する必要があるか、日本で過ごすなら母親の(日本の)苗字で良いのではないかという観点から、日韓で別々の苗字を使用しています。

そのため、今後パスポートを作成する際には、日本のパスポートは母親姓、韓国のパスポートは父親姓でつくることになります。

日本と韓国で必要な出産後の手続きまとめ【出生届】

国際結婚の場合、日本と韓国それぞれへの届出が必要になるため、出産前に流れを把握しておくと安心です。

わたしも入院中にパートナーが手続きできるよう、日韓それぞれで必要な手続きについて事前にしっかり調べ、準備をしておきました。

ここでは、実際に行った手続きをまとめます。

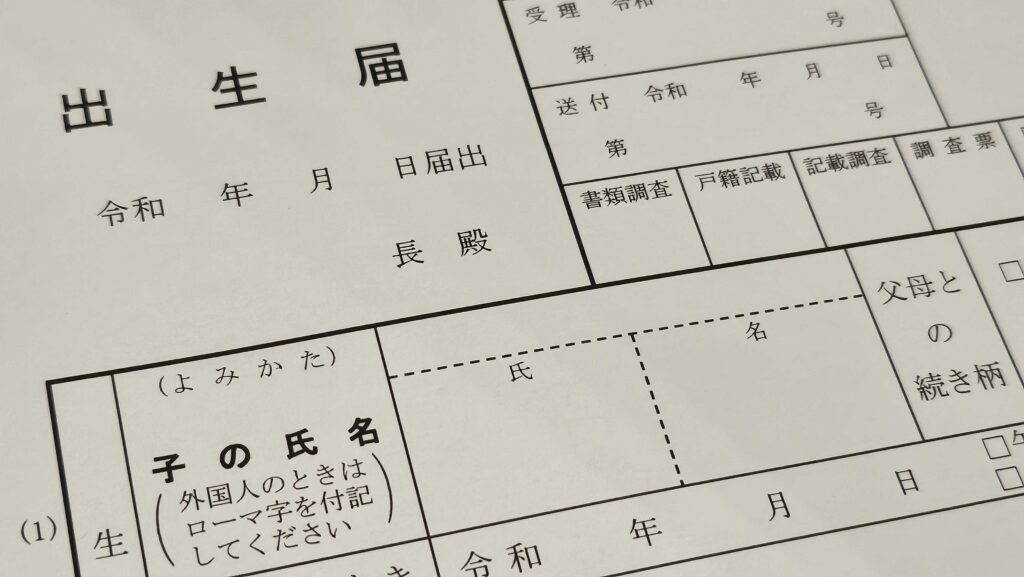

出生届の提出方法と期限(日本&韓国)

日本では出生後14日以内に、市区町村役所に出生届を提出します。

韓国側には、在日韓国大使館または領事館を通じて出生申告が必要です。

日本で出生届をだしておけば、こちらは基本的に3か月以内が目安とされます。

ただ通常、韓国での出生申告は1か月以内のため、わたしたちも1か月以内には申告するように手続きしました。

出生証明書の準備

出生届の提出には、病院から発行される「出生証明書」が必要です。

出生届は役所で受け取ることができます。

わたしが出産した病院では、病院が発行してくれる出生証明書の横に出生届の書式がついており、受け取ったものに必要事項を記入して提出するだけで受理されました。

在日韓国大使館・領事館での提出も必要

韓国に出生申告をするには、在日韓国大使館や領事館での手続きが必要です。

必要書類(事項)は下記のとおりです。

- 出生申告書(大使館ホームページよりダウンロード) 1部

- 日本の戸籍謄本(子どもの出生事項が記載されたもの)と翻訳文 各1部

- 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書(詳細) 各1部

- 申告人の身分証(パスポートや在留カードなど)

- 申告人の署名または印鑑

日本の戸籍謄本は子どもの出生事項が記載されたものが必要であるため、日本の役所で出生申告後、子どもの事項が記載された後に手続きを行う必要があります。

なお、翻訳文は専門家に頼むこともできますが、自分たちで翻訳しても問題がなければ受理されるので、わたしたちは自分たちで翻訳しました。

必要書類は変わる可能性もあるため、大使館や領事館の公式サイトで必ず確認してくださいね!

また、万が一必要になった時のために、病院で発行される出生届を追加で1通取得しておきましたが、領事館で提出を求められることはありませんでした。

韓国での住民登録番号発行について

日本の大使館で出生申告後、しばらくして家族関係証明書に子どもの事項が記載されました。

しかし、住民登録番号は空欄です。

確認したところ、子どもを連れて韓国の住民センターに行く必要があるとのこと。

わたしたちは、次に韓国へ行った際に手続きする予定です。

なお、韓国にも出生申告(韓国の国籍を取得)をしているため、外国人登録番号ではなく、住民登録番号が発行されます。

赤ちゃんが渡韓する予定がある場合の準備

赤ちゃんが韓国へ渡航する予定がある場合は、パスポート取得をする必要がありますよね。

日本国籍だけの場合は日本のパスポートのみ、日本と韓国の両方の国籍を取得した場合には、日韓両方のパスポートをつくることができます。

日韓ハーフ育児のはじまりに知っておきたい日本での行政手続き

出産後の育児が始まると同時に、日本での行政手続きもスタートします。

国際結婚家庭でも基本的な流れは日本人家庭と同じで、特に難しい申請はありませんでした。

住民票や保険証など日本で必要な行政手続き

出生届を出すと、戸籍と住民票に子どもの情報が記載されます。

我が家では以下の手続きを行いました。

- 出生届・出生通知票の届け出

- 児童手当の申請

- 健康保険の加入手続き(パートナーの勤務先)

- マイナンバーの申請

- 乳児医療助成の申請

- 加入予定(父親)の健康保険証を提示で申請できた

なお、戸籍や住民票に子どもの事項がちゃんと記載されているかも念のため確認しました。

まとめ

日韓夫婦として日本で出産・育児スタートを経験し、戸惑う場面もありましたが、ひとつひとつ話し合いや確認をすることで、乗り越えることができました。

様々なやりとりや手続きは複雑に感じるかもしれませんが、事前に確認しておくことで安心して準備できます。

ぜひ同じ境遇の方の参考になれば嬉しいです。